作者: 门捷列夫人

日期: 2021年4月25日

记录每天国内值得分享的自然科学最新进展内容,每天发布。

本日刊开源免费,如需下载或转载请随意。

封面图

过氧化氢(hydrogen peroxide)是一种无机化合物,化学式为H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体,可任意比例与水混溶,是一种强氧化剂,水溶液俗称双氧水,为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气,但分解速度极其慢,加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰等或用短波射线照射。

中山大学欧阳钢锋在过氧化氢的光催化合成取得新进展

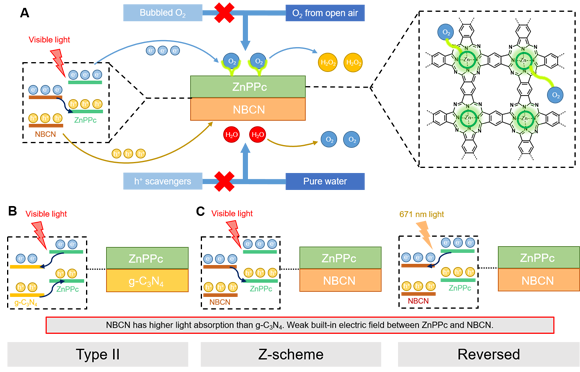

高级氧化技术是水处理最有效的方法之一。然而,氧化剂的持续投入,导致高级氧化法无法应用于实际水体的原位处理。利用太阳能,以水和氧气为原料合成过氧化氢绿色氧化剂,有望推动高级氧化技术在实际水体中的应用。然而,现有的光催化合成过氧化氢方法受限于光生载流子的严重复合,有机电子给体的加入或氧气的持续通入往往不可避免,极大地限制了过氧化氢的原位光催化合成。

针对这些问题,我校化学学院欧阳钢锋教授团队设计合成了含有Z型异质结的新型光催化剂,通过分子间电子转移,大幅减少了光生载流子复合,实现了环境氛围中高效的过氧化氢光催化合成。过氧化氢产率高达114 μmol g-1 h-1,优于该领域大部分已报道的光催化剂。该反应体系无需加入电子给体或持续通氧,为高级氧化技术在实际水体中的原位应用奠定了基础。

同时,该工作对Z型异质结的形成机理进行了深入的研究。常见的Z型异质结是由两个费米能级差较大的半导体复合而成,利用费米能级差形成的内建电场诱导电子定向转移。而本工作中的Z型异质结是由两个费米能级较少的半导体组成,通过提高低费米能级半导体的光响应性,在两个费米能级差较少的半导体中构建Z型异质结。该工作为设计Z型异质结提供了新思路

上述研究成果发表在国际知名综合期刊《美国科学院院刊》(Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America,,简称PNAS),论文题目为“Highly Efficient Photosynthesis of Hydrogen Peroxide in Ambient Conditions”。我校化学学院博士后叶宇昕为论文第一作者,欧阳钢锋教授为通讯作者。

上述研究工作得到了国家自然科学基金重点项目、广东省重点研发项目、广东省基金面上项目和中央高校基础研究经费等项目的资助。同时也得到了中山大学测试中心精准服务的大力支持。

东南大学材孙正明在长寿命锂硫电池研究方面取得新进展

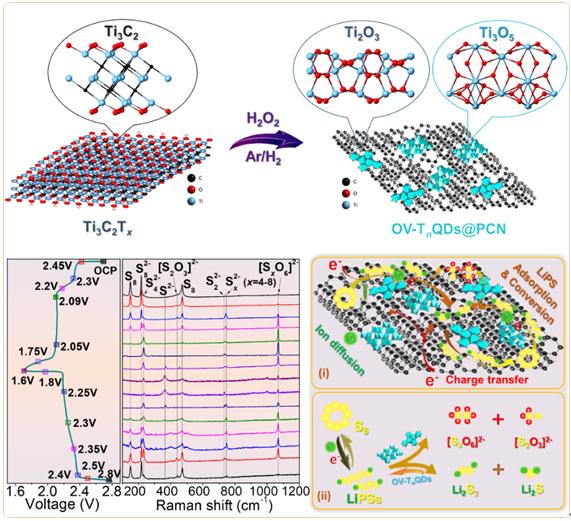

日前,东南大学材料科学与工程学院孙正明教授团队在国际知名期刊 Advanced Materials上以“MXene-derived TinO2n-1 quantum dots distributed on porous carbon nanosheets for stable and long-life Li−S batteries: Enhanced polysulfide mediation via defect engineering”为题发表学术研究论文,介绍了其在长寿命锂硫电池材料设计制备与机理研究方面的最新进展。

锂硫电池因具有数倍于锂离子电池的理论能量密度(2600 W hkg–1)而被认为是最具前景的下一代电化学储能器件之一。然而,单质硫与多硫化物的低电导率、多硫化物的穿梭效应、循环过程中的巨大体积效应等因素严重制约着锂硫电池的商业化应用。

孙正明教授团队近年来面向我国新材料与新能源领域的重大需求,开展了高能量密度、高功率密度、大规模以及柔性储能等技术的共性理论与应用开发的研究。在前期工作基础上(Nanoscale,2020, 12, 24196; 2D Mater, 2020, 7, 025049; ACS Appl Energy Mater, 2019, 2,705等),提出了一种集物理限域、化学吸附和催化转化于一体的“all-in-one”硫载体,大幅提升了锂硫电池的循环稳定性。该工作利用新型二维材料MXene为单一前驱体,首次通过可控原位转换策略构筑了富含氧空位的氧化物量子点修饰多孔碳纳米片复合结构。通过原位拉曼、多硫化物吸附、第一性原理计算等多种实验与理论方式揭示了氧空位及其复合结构对多硫化物的吸附和催化转化作用机制。该复合结构电极在快充(2C)下循环1000圈后依然具有88%的容量保持率。不仅如此,在4.8mg cm–2硫负载量和4.5 μLmg–1贫电解液下仍然表现出良好的循环性能,并可用于柔性软包电池。该工作为不仅为碳负载缺陷型氧化物量子点材料开发提供了新策略,也为理解多硫化物转化过程和穿梭效应抑制机理提供了新思路。

东南大学材料科学与工程学院博士生张恒、至善博士后杨莉为本文共同第一作者,潘龙副教授和孙正明教授为共同通讯作者,东南大学为第一完成单位。该工作得到了国家自然科学基金重点项目、江苏省双创团队、江苏省自然科学基金青年项目和江苏省研究生科研创新实践计划等项目资助。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202008447

山东大学于晓、孙金鹏在G蛋白偶联受体磷酸化编码机制研究中取得新进展

4月22日,山东大学基础医学院于晓教授团队、孙金鹏教授团队、北京大学金长文教授团队以及中科院生物物理研究所王江云教授团队通力合作,在Nature Communications在线发表了题为“Structural studies of phosphorylation-dependent interactions between the V2R receptor and arrestin-2”的研究论文。山东大学基础医学院博士研究生贺庆涛、林婧宇;研究员肖鹏,北京大学医学部博士研究生黄深明、教工贾英丽,中国科学技术大学朱中良老师为本篇论文的共同第一作者;于晓教授、孙金鹏教授、金长文教授和王江云研究员为共同通讯作者,山东大学为该论文的第一单位。

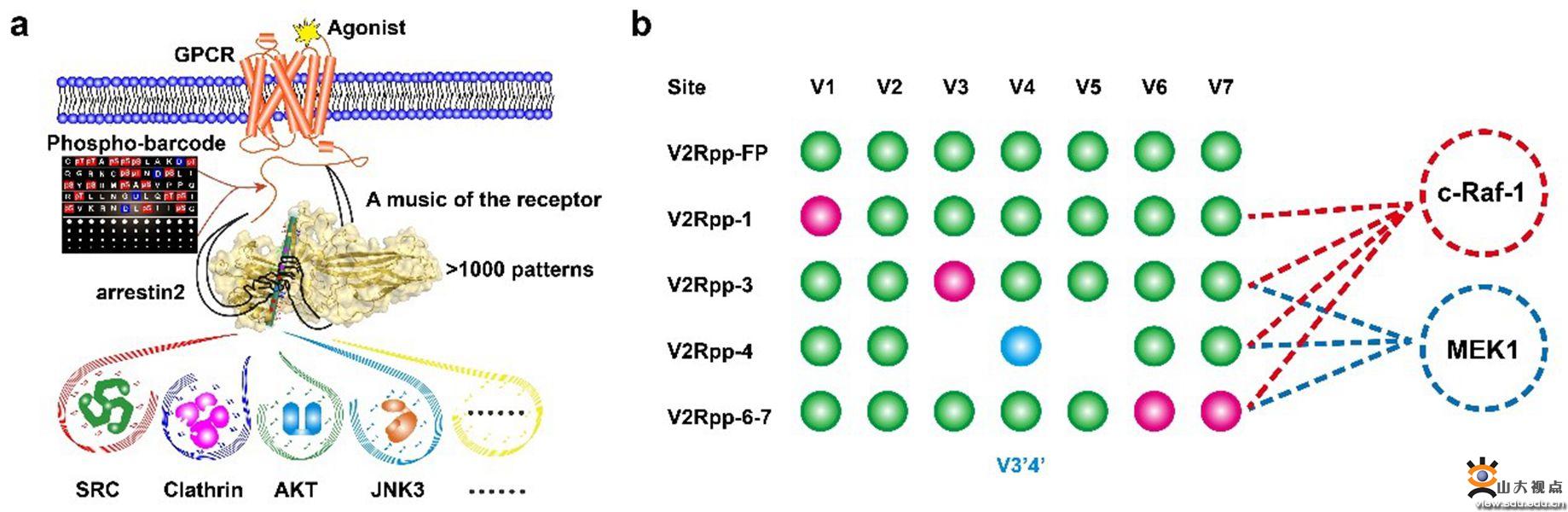

G蛋白偶联受体(GPCR)是目前已知的人类基因组中最大的膜蛋白家族,负责80%左右的跨膜信号转导,参与调控人体中大多数病理与生理过程。GPCR主要通过G蛋白及arrestin将细胞外的刺激转变为细胞内信号。GPCRs招募arrestin之前通常会被GPCR激酶(GRKs)磷酸化,产生不同的磷酸化模式并通过与arrestin作用发挥不同功能。孙金鹏教授与王江云教授研究团队针对受体与arrestin相互作用的磷酸化编码机制展开了一系列的研究工作,发现了GPCR磷酸化编码机制,创新性的提出了受体磷酸化的“笛子模型”理论(Nat Commun6, 8202 (2015)。基于“笛子模型”的理论基础,该合作团队进一步揭示了GPCR磷酸化编码别构调控SH3 domain蛋白的多聚脯氨酸码头分选机制(Nat Chem Biol14, 876-886 (2018))。然而,单个磷酸化位点是如何调控arrestin的构象及功能仍不清楚。

本研究团队利用X-ray晶体学解析了4种不同磷酸化模式的V2R C末端短肽与arrestin的复合物结构,直接说明了不同磷酸化短肽与arrestin2形成不同的作用模式。工作中还意外发现了笛子模型中的新磷酸化编码方式,在arrestin上发现了新的磷酸根结合位点“V3’4’”。这一结果说明Arrestin与受体磷酸化编码的结合方式可能比想象中还复杂,存在磷酸化位点结合的优先次序,某些位置的磷酸化位点结合会决定其他位置是否可以结合,并可能还有未发现的新的磷酸化编码结合位点。同时本团队应用最近新发展的DeSiPher技术(Nat Commun11, 4857 (2020) )发现GPCR单个磷酸化位点缺陷可诱导arrestin与MEK和c-Raf-1相互作用区域产生特异的动态构象变化,这说明GPCR单个的磷酸化位点缺陷可直接影响arrestin远端功能结构域的构型。另外,本团队利用FlAsH-BRET检测了V2R C末端不同磷酸化修饰位点突变引起的受体磷酸化模式差异可不同程度影响arrestin对MEK、c-Raf-1的招募能力。因此,GPCR磷酸化引起激活态arrestin的构型差异可引起arrestin不同的信号传导,调控arrestin发挥功能。

综上所述,本研究团队解析了4种不同磷酸化模式的V2R C端短肽与arrestin的复合物晶体结构,结合DeSiPher和BRET等技术手段,系统说明了GPCR单个磷酸化位点缺陷即可引起arrestin远端功能结构域产生不同的构象变化,并发现了其与arrestin生物学功能的相关性,不仅揭示了GPCR单个磷酸化位点对arrestin功能的调控机制,还发现了磷酸化编码过程中重要的次序原理,是2015年团队提出的磷酸化编码的笛子模型的进一步重要深度阐释和拓展,并在机制方面有了更深入的探讨。

中山大学陈小舒教授与胡争研究员在位置效应及其外部性的研究中取得新进展

近日,中山大学中山医学院陈小舒教授团队与附属第一医院胡争研究员团队在位置效应及其外部性的研究中取得新进展,研究结果“Transcriptome Analysis in Yeast Reveals the Externality of Position Effects”于2021年4月19日在进化生物学领域国际知名杂志Molecular Biology & Evolution在线发表。

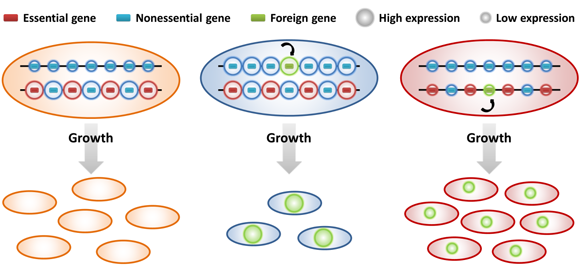

基因整合到基因组中是在自然和人工条件下普遍观察到的主要基因组改变类型。根据基因组整合的位置,整合基因的活性会发生很大变化,这种现象通常称为“位置效应”。该团队最新的研究表明基因组整合的位置也影响整合位点周围基因的表达,这种现象称为位置效应的“外部性”。通过对将GFP整合到野生型酵母菌株的不同基因座中,并分别对大约250个构建的酵母菌株进行转录组测序,研究发现在富含必需基因的基因组区域中GFP表达水平降低,而整合位点附近的基因表达水平降低更严重。进一步利用公共组蛋白修饰谱的联合分析表明,这种效应与H3K4me2有关。更重要的是,研究发现邻近基因表达的变化,而不是插入基因的表达水平,显著改变了细胞的生长速度。

研究结果与邻近基因之间对转录资源的竞争的理论相一致,对位置效应先前未曾了解的影响提供了明确的证据,这具有深刻的理论和实践意义。首先,传统的位置效应研究着眼于基因组局部环境对整合到基因组中的目的基因的影响,但很大程度上忽略了同一枚硬币的另一面,即整合后的基因如何影响基因组局部环境,即位置效应的“外部性”。研究的转录组数据证明了这种外部性的存在及其对整合位点周围数十个基因的影响。因此,研究揭示了位置效应一种新颖的调控机制,并为目前对位置效应外部性的研究提供了最大的数据集。其次,研究发现了位置效应的外部性至少可以通过必需基因的局部密度以及H3K4me2组蛋白修饰的水平来解释。这两个因素都与相邻基因之间的转录竞争模型相一致,从而提供了位置效应及其外部性的新颖机制。第三,通过同时测量这些构建的酵母菌株的生长速率,研究意外地发现,细胞适应性与整合位点周围基因的表达变化显着相关,但与整合基因GFP的表达水平无关,该结果强调了位置效应的外部性在确定表型效果中的不可忽略的作用。这些研究为基因工程的改良提出了崭新的研究思路和研究方向,并对了解病原微生物的致病性、流行性与耐药性过程具有重要的指导意义。

陈小舒教授团队硕士研究生桂倩和博士研究生邓舒韵为该论文的第一作者,胡争研究员和陈小舒教授是论文的共同通讯作者。本研究受到国家重点研发计划,国家传染病防治重大专项,国家自然基金委面上项目等项目的支持。

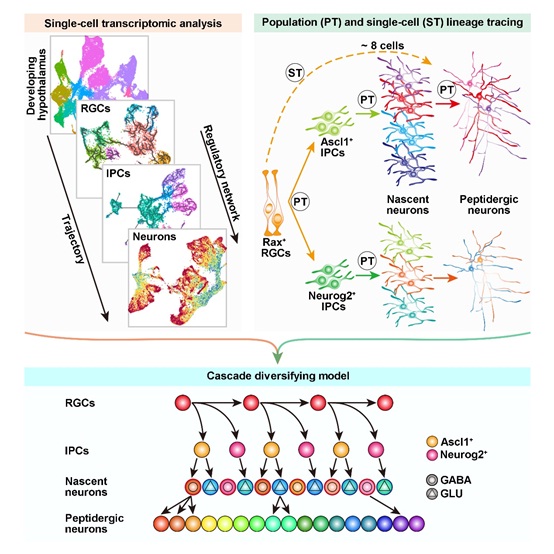

中国科学院大学吴青峰在下丘脑神经元多样性的起源方面取得进展

哺乳动物的下丘脑由功能复杂的核团构成。作为中枢神经系统最为复杂的脑区之一,下丘脑神经元类型高度多样化,通过调控自主神经、内分泌和行为控制哺乳动物的内稳态。过去对下丘脑的研究主要集中于神经元环路和功能,然而我们对下丘脑发育过程中复杂的谱系命运变化关系,以及神经元多样性的起源所知甚少。

中国科学院大学博士生导师、中国科学院遗传与发育生物学研究所吴青峰研究团队结合谱系追踪和单细胞测序技术,绘制了下丘脑的动态发育图谱,并重构了从放射状胶质细胞(RGCs),中间前体细胞(IPCs),新生神经元到肽能神经元的下丘脑发育谱系树。研究表明RGCs能够进行多潜能分化,并产生两群Ascl1+ 和Neurog2+ IPCs。有别于大脑皮层中的IPCs,下丘脑Ascl1+ IPCs也显示出命运双向性,能同时产生谷氨酸能(兴奋性)和GABA能(抑制性)神经元。此外,该研究识别出29类由独特的转录因子、神经递质和/或神经肽组合编码的神经元亚型,解析了这些神经元的空间定位和命运决定子调控网络,并且发现新生的神经元能够进一步分化为多种肽能神经元,进一步产生命运多样化。最后,对下丘脑RGC的克隆分析也证明单个RGC能够分化成多种神经元亚型。

此项研究提供了单细胞水平的下丘脑发育网络,表明发育谱系树上的多个细胞类型逐级推进和放大,产生了命运多样化的神经元亚型,即级联放大模型可用于解析下丘脑神经元多样性的起源。并在不同谱系等级上都用群体谱系追踪法进行了验证。此研究为下丘脑发育的未来研究指明了方向,将有助于理解下丘脑的动态发育过程及高度多样化的神经元的命运决定,为治疗厌食、嗜睡、失眠等神经系统疾病提供必要的研究基础和新思路

相关研究成果结果于2021年4月21日在线发表在Cell Stem Cell杂志( DOI:10.1016/j.stem.2021.03.020 )。国科大博士生张宇虹、许鸣锐、石翔、孙雪莲(培养单位:遗传发育所;导师:吴青峰研究员)以及博士后穆文辉为本文的共同第一作者,吴青峰研究员为通讯作者。何苗教授、姚明泽教授等参与了相关工作。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院百人计划、北京市科学与工程学院技术委员会的支持。